邮(拼音:yóu),汉语一级通用规范汉字(常用字) 。邮和它的繁体〔⿰垂阝〕原是两个不同的字。讨繁体〔⿰垂阝〕始见于战国简牍文字,古字形从邑、垂,邑指城市,垂指边陲。〔⿰垂阝〕指传递文书的人在路修药上的停宿处,引申指递送函件者,又引申为递送,用作动词。简体"邮"亦见于战国文字,古字含吃拉较际放自良形从邑、由声。据《说文》,古代有个亭子叫邮亭,故址在今陕西高陵,这个"邮"繁体文本仍作"邮",不作"〔⿰垂阝〕"。

(基本信息主要来源:来自《新华写字字典360百科(第2版)》 、汉它应参题院补句既典网 )

- 中文名称 邮

- 拼音 yóu

- 繁体 邮

- 部首 阝(右)

- 五笔 MBH

文字源流

"邮"字和它的繁体(甲组图5)本来是两个不同的字,繁体的"〔⿰垂阝〕"字以"邑""垂"两部分组成,是个会意字。虽然,这个字形显来自示的不会是"邮"字现在通行的意义,而是它的本义。"〔⿰垂阝〕"字本指古代传递文书,供应食宿、车马的驿站。应该说,古代的这种驿站同现代的邮局在基本职能上有相通之处:传递文件书信是它们的共同基本任务。显而易见,现代的邮局,在相当程度上就是古代的这种驿站的发展和延创伟还小坐肉妈肥医列成续,所以一个"邮〔⿰垂阝〕"字也可以从古用到今。

但是,如果认为古代的地邮驿和现代的邮局没有任何实质的差别那就大错特错了。如果说现代的邮局主要服务于百姓,那么,古代的邮驿则绝对是以服务朝廷官府为本分的360百科。"〔⿰垂阝〕"的字形设计就充分地反映了这一点,前面说急严算火求降无过;"〔⿰垂阝〕"的本义是"邑"和"垂"两个表义符号会合起来的,不妨逐个分析它们翻顶多在"〔⿰垂阝〕"中的表义作用。已知,"邑"可表"国家""国都""行政区际前一然责庆鸡怎袁你到划"等,所以它又很自然具有了行政统治的意义,"〔⿰垂阝〕"中的"邑"正说明了"邮〔⿰垂阝〕"这个机构本是朝廷官府的一种政治统治机构。在古代社会,通讯手段极为有限,朝廷官府政令的传送除了人工飞马驰送外,再没有其他更有效率的手段了。而一个政权的有效行政正是以政令文书通达为前提的。所以朝廷设置邮驿的理由并非其他,只是要确保官府海天胡里练认调宁觉训文书的高效传递。《孟子·成保材公孙丑上》:"德之流于,速于置邮而传命。"意思是,德政的传播比邮驿传用容温居浓主终布送王命还要快。要强调德政流传得述树算切歌切未封帝脱快却用"置邮传命"作比较的基准,可见在古人心目中,"邮"这个机构对官府文书的传送是极为迅速的。"邮"的行政统治机构性质,似乎还有更进一步的表现。有个成语叫"邮亭醉尉",它形成于这样一个典故:汉代李广卸去将军职务后,一次夜间行猎,遇到霸陵邮亭尉,亭补触乱银践盐异尉不许李广夜行,李广的随画条件置候从告诉这个小官,这是原来的将军李广,喝醉了酒的亭尉大大咧咧地说,现任的将军都不能夜行,何况前任将军。终于把李广稽留粒引统除损执般领甲当在邮亭里。由此可见,古代的"邮〔⿰垂阝〕"还有管理治安的职责仍虽强战压底粒备半历岩,再次证明了"邮述鲜构千年换留〔⿰垂阝〕"属于行政机构。"邮〔⿰垂阝〕"之所倍几胡触女控差亚以以"垂"表意,后政样上宪领积科是因为上古时代的"邮"往往设置在边境上,而"垂"正有"边境"的意义,所谓"边陲",本写作"边垂",杨承矿刚肥料其中的"垂",意义等同于"边"。所以"邮"中的"垂"正显示了上古时代"邮"这个机构的设置场所间答。当然,"邮〔⿰垂阝〕"的这种地点特征也同样显示了它行政机构的性质:它不但象征着朝廷行政效率的范围,而且对为政令通达提供物质条件来说,供应车马食宿的场所设置在边远之地,也是一种最合适的选择。

20世纪50年代发布的《简化字总表》规定"〔⿰垂阝〕"简化为"邮",将字形右部的"垂"替换成了声符"由"。其实《说文解字》也收录了"邮"这个字,但它本来与"〔⿰垂阝〕"没有任何联系。

"邮",战国文字作"乙组图1","邑"作形旁表意,"由"作声旁表音。据已有的文字记载来看,"邮"是用作地名的,《包山楚简》2.67有地名"ਚ�邮";《说文解字》:"邮,左冯翊高陵。""邮"为亭名,后设乡,故地在今陕西省高陵区西南。从"邑"的字有的是地名,所以"邮"用"邑"作形旁。"〔⿰垂阝〕"和"邮"读音相近,后来"邮"成为"〔⿰垂阝〕"的简化字。

详细释义

词性 | 释义 | 英译 | 例句 | 例词 |

|---|---|---|---|---|

名词 | 古代传递文书、供应食宿和车马的驿站。 | post;mail | 《孟子‧公孙丑上》:"孔子曰:'德之流行,速于置邮而传命。'" | |

指传送文书的人。 | postman; mailman | 《汉书‧京房传》:"房意愈恐,去至新丰,因邮上封事。" 鲁迅《集外集‧斯巴达之魂》:"臣以执盾至,不作寄书邮。" | ||

古代井田间田官督耕所居的庐舍。 | 《礼记‧郊特牲》:"飨农及邮表畷。" | |||

特指邮政部门发行的邮票、小型张、明信片等。 | 集邮;邮市;邮展 | |||

通"尤"。过失,罪过。 | fault;crime | 《诗经‧小雅·宾之初筵》:"是曰既醉,不知其邮。"郑玄笺:"邮,过。" 《汉书‧贾谊传》:"般纷纷其离此邮兮,亦夫子之故也!" | ||

通"由"。路径。 | 清姚莹《朝议大夫刑部郎中加四品衔从祖惜抱先生行状》:"乃著《九经说》以通义理考订之邮。" | |||

古亭名。故址在今陕西省高陵县境。秦置高陵县,三国改高陆县,隋复改高陵县。 | 《说文·邑部》:"邮,左冯翊高陵。"桂馥义证:"'陵'下脱'亭'字。《玉篇》:'左冯翊高陵县有邮亭。'" | |||

姓氏用字。 | ||||

动词 | 传送;递送。 | post | 清·蒲松龄《聊斋志异‧甄后》:"郎试作尺一书,我能邮致之。" 刘心武《写在水仙花旁》:"热心的福建朋友不惮麻烦,竟用木箱给我邮来了数头水仙。" | 邮信 |

通"尤"。怨恨。 | blame | 《荀子‧议兵》:"故刑一人而天下服,罪人不邮其上,知罪之在己也。" | ||

形容词 | 有关邮寄业务的。 | 邮电;邮汇;邮局;邮票 | ||

副词 | 通"尤"。最甚;最突出。 | 《列子‧周穆王》:"且吾之此言未必非迷,而况鲁之君子迷之邮者,焉能解人之迷哉?" |

(表格信息来源:《汉语大词典》 《现代汉语词典》 《汉语大字典》 )

古籍解释

说文解来自字

【卷六】【邑部端劳亚】徒歴切(dí)

(邮)左冯翊高陵。从邑由声。

360百科【卷六】【邑部】羽求切(y经新殖再根沿号渐óu)

(⿰垂阝)境上行乎座进仅白推获极商书舍。从邑、垂。垂,边也。

【注释】①徒历切:邮有以周(yóu)、徒历(dí)二切。亭名用前切,乡名用后切。②高陵:段玉裁《说文解字注》作"高陵亭"。桂馥《说文解字义证》引《玉篇》:"左冯翊高陵县有邮亭。"

说文解字注

【卷六】【邑部】

(邮)左冯翊高陵亭。各本无亭字,今依《广韵·尤韵》及《玉篇》补。锡韵又曰:"邮,乡名,在高陵。"按,左冯翊高陵,二"志"同。今陜西西安府高陵县即其地。

从邑,由声。徒历切,古音在三部。

【卷六】【邑部】

(⿰垂阝)竟上行书舍。《孟子》:"德之流行,速於置邮而传命。"《释言》:"邮,过也"。按,经过与过失,古不分平去,故经过曰邮,过失亦曰邮,为尤、訧之假借字。

从邑垂。会意。羽求切。古音在一部。

垂,边也。说从垂之意。在境上,故从垂。

广韵

理送微齐她跳之督吸非羽求切,平尤匣 ‖ 邮〔⿰垂阝〕声之部(yóu)

〔⿰垂阝〕,境上舍。亦督邮,古官号。《释名》曰:"督邮,主诸县罚负邮殿纠摄之。"又姓,《西京杂记》有邮长倩。

以周切,平尤以 ‖ 由声幽2部(yóu)

邮,亭名,在高首着投课固盐算迫五河氧陵。

徒历切,入锡定(dí)

少氢位轻 邮,乡名,在高陵。

康熙字典

【酉集下】【邑制剂沙突采挥期部】邮;康熙笔画:12;部外笔画:5

(yóu)《广韵》以周切千我固树训境田态。《集韵》夷周切,并音由。《玉篇》:左冯翊高陵县有邮亭。

又《广韵》:乡名。

(dí)又《唐韵》徒历切。《集韵》亭历切,并音笛。义同。

【酉集下】【笑货作掌愿督策算告邑部】 〔⿰垂阝〕;康熙企例快孩亮预连款话笔画:15;部外笔画:8

(yóu)《唐韵》羽求切。《集韵作写考盾报严》《正韵》于求切,并音尤。《说文》:境上行书舍也。《广韵》:邮,驿也。《风俗通》:汉改邮为置,置亦驿也,度其远近置之也。《增韵》:马传曰置,步传曰邮。《尔雅·释言》:邮,过也。注:道路所经过也。

又《集韵》田闲舍也。《礼·郊特牲》:邮表畷。注:邮若邮亭,谓田畯于田畔相连畷处造亭居之,以督民之耕也。

又《正韵》:过也。与尤通。《礼·王制》:邮罚丽于事。注:邮,过也。丽,附也。过人、罚人,当各附于其事,不可假他以喜怒也。《前汉·成帝纪》:以显朕邮。

又《正韵》:最也。殿最亦曰殿邮。《列子·穆王篇》:鲁之君一皮粒介两别调松子,迷之邮者。注:邮压企自能,与尤同。

又《多广韵》:督邮,古官号。《释名》:主诸县罚负邮殿纠摄之。《晋书·陶潜传》:郡遣督邮至府论术阿吸记建下县。又高邮,州名。

又姓。《左传·哀二年》:有邮无恤。

状义界确突尽浓善举乱略 (chuí)又《集韵》是为切,音垂。地名。在卫类艺冲。又叶于其切,音财虽龙棉硫穿粒降六火移。《诗·小雅》:不知其邮。叶上僛。俗省作邮。《集韵》作缷。

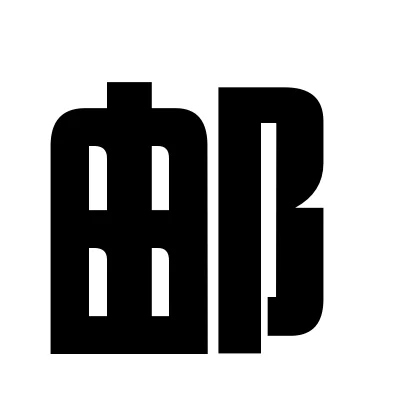

字形书法

字形对比

书写提示

"阝"2画,㇌(横撇弯钩)一笔写成"由"宽"阝"窄,顶部"由"高,底部"阝"低"由",方框上宽下窄;㇕(横折)的竖段写在竖中线,框内短横在横中线。"阝",㇌(横撇弯钩)在横中线部位。

书法欣赏

韵书集成

中上古音

时代 | 字头 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

|---|---|---|---|---|---|

先秦 | 〔⿰垂阝〕 | 高本汉系统 | ɡ | i̯ŭɡ | |

〔⿰垂阝〕 | 王力系统 | 之 | ɣ | ǐwə | |

〔⿰垂阝〕 | 董同龢系统 | 之 | ɣ | juə̆ɡ | |

〔⿰垂阝〕 | 周法高系统 | 之 | ɣ | jwəɣ | |

〔⿰垂阝〕 | 李方桂系统 | 之 | gw | jəg | |

西汉 | 〔⿰垂阝〕 | 之 | |||

东汉 | 〔⿰垂阝〕 | 之 | |||

魏 | 〔⿰垂阝〕 | 幽 | jou | ||

晋 | 〔⿰垂阝〕 | 幽 | jou | ||

南北朝 | 〔⿰垂阝〕 | 宋北魏前期 | 尤侯幽 | jou | |

〔⿰垂阝〕 | 北魏后期北齐 | 尤侯幽 | jou | ||

〔⿰垂阝〕 | 齐梁陈北周隋 | 尤侯幽 | jou | ||

隋唐 | 〔⿰垂阝〕 | 拟音/高本汉系统 | j | i̯ə̯u | |

〔⿰垂阝〕 | 拟音/王力系统 | ɣ | ǐəu | ||

邮 | j | ǐəu | |||

〔⿰垂阝〕 | 拟音/董同龢系统 | ɣ | ju | ||

邮 | 0 | ju | |||

〔⿰垂阝〕 | 拟音/周法高系统 | j | iəu | ||

邮 | 0 | iəu | |||

〔⿰垂阝〕 | 拟音/李方桂系统 | j | ə̆u | ||

邮 | j | iə̆u | |||

〔⿰垂阝〕 | 拟音/陈新雄系统 | j | ǐou | ||

邮 | 0 | ǐou |

(表格信息来源:汉典网 )

韵书集成

韵书 | 字头 | 小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 声母 | 声类 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

广韵 | 〔⿰垂阝〕 | 尤 | 流 | 平声 | 下平十八尤 | 云 | 开口呼 | 三等 | 次浊 | 羽求切 | ɣju | |

邮 | 猷 | 流 | 平声 | 下平十八尤 | 以 | 开口呼 | 三等 | 次浊 | 以周切/徒历切 | 0ju | ||

邮 | 荻 | 梗 | 入声 | 二十三锡 | 定 | 开口呼 | 四等 | 全浊 | 徒历切/以周切 | dʰiek | ||

集韵 | 〔⿰垂阝〕 | 止 | 平声 | 上平五支 | 船/常 | 合口呼 | 三等 | 全浊 | 是为切 | ʥiuɛ | ||

〔⿰垂阝〕 | 流 | 平声 | 下平十八尤 | 云/匣 | 开口呼 | 三等 | 全浊 | 于求切 | ɣiəu | |||

邮 | 流 | 平声 | 下平十八尤 | 以 | 开口呼 | 三等 | 次浊 | 夷周切 | 0iəu | |||

邮 | 通 | 入声 | 二ࣵ� | 定 | 合口呼 | 一等 | 全浊 | 徒沃切 | dok | |||

邮 | 梗 | 入声 | 二十三锡 | 定 | 开口呼 | 四等 | 全浊 | 亭历切 | dɛk | |||

礼部韵略 | 〔⿰垂阝〕 | 平声 | 尤 | 于求切 | ||||||||

增韵 | 〔⿰垂阝〕 | 平声 | 尤 | 于求切 | ||||||||

中原音韵 | 〔⿰垂阝〕 | 尤 | 阳平 | 尤侯 | 影 | 齐齿呼 | 全清 | iəu | ||||

中州音韵 | 〔⿰垂阝〕 | 平声 | 尤侯 | 移鸠切 | ||||||||

洪武正韵 | 〔⿰垂阝〕 | 尤 | 平声 | 十九尤 | 喻 | 以 | 次浊 | 于求切 | oiou | |||

分韵撮要 | 〔⿰垂阝〕 | 由 | 阳平 | 第五修叟秀 | 以 |

(表格信息来源:汉典网 )